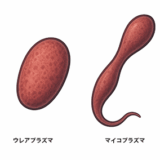

マイコプラズマ、ウレアプラズマ感染症

マイコプラズマ、ウレアプラズマともに男性の非クラミジア性非淋菌性尿道炎の原因の1種といわれています。性感染症による尿道炎としては淋菌やクラミジアに次ぐ原因菌といわれており、尿道炎の20%を占めるといわれています。女性では子宮頚管炎をおこしクラミジアとほぼ同様の症状を起こします。原因となる菌は4種います。

マイコプラズマ・ジェニタリウム

マイコプラズマ・ホミニス

ウレアプラズマ・ウレアリチカム

ウレアプラズマ・パルバム

これらの菌のうち、マイコプラズマ・ジェニタリウムは病原性のある性感染症の病原体といわれ、健康な人には存在しない菌になります。マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムは正常な生殖器細菌叢の1部ともいわれています(核酸増幅検査を行うと保菌者だと陽性と出てしまう可能性があります)。近年の研究で、この3種は常在菌ではなく、低病原性細菌と考えられるようになってきています。低病原性細菌とは健康な人では「保菌」している状態で症状を起こしにくいですが、免疫が低下している場合などの状況によっては感染をし、症状が出ることがある菌のことをいいます。

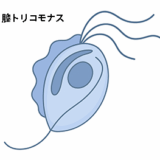

これらの菌は性器などに感染し症状を起こしますが、クラミジアや淋菌と似た症状のため、症状だけでの鑑別が難しいです。これらの菌のうち、「マイコプラズマ・ジェニタリウム」は病原性がある病原体かつ耐性化が著しいため、問題となることが多いといわれています。保険診療での検査では、この4菌種のうち「マイコプラズマ・ジェニタリウム」のみが膣トリコモナスと同時に核酸検出での検査が可能となっています。

マイコプラズマ・ジェニタリウムの検査は膣トリコモナスの検査と併せて、近年保険適応となりました(尿および膣ぬぐい液のみ、咽頭は適応外)。保険診療では淋菌およびクラミジア・トラコマチス同時核酸検出と、腟トリコモナスおよびマイコプラズマジェニタリウム同時核酸検出を同時に行うことができません。淋菌およびクラミジアの検査の結果が陰性もしくは陽性時の治療をしても症状が改善しない際に保険適応での検査が可能となっています。

マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマの核酸検出検査は保険適応外のため自費検査となります。

感染をすると、尿道炎(男性)、子宮頚管炎(女性)、咽頭感染(男性・女性)、肛門感染(男性・女性)などの病気を起こし、進行すると精巣上体炎(男性)、卵管炎などの骨盤内付属器炎(女性)などを起こし不妊の原因となることがあります。

マイコプラズマ・ウレアプラズマ感染症

尿道炎(男性)

原因

マイコプラズマやウレアプラズマが尿道の粘膜に侵入をし、増殖をし感染することで発症をします。

感染経路

マイコプラズマ・ウレアプラズマが「粘膜どうしの接触」で感染をします。感染者の体液(精液、尿道・膣分泌液、唾液など)が粘膜に触れることで、尿道に菌が侵入し増殖することで感染が成立します。

- 性交(膣性交・アナルセックス・オーラルセックス)

- 性的な粘膜接触(性器と性器、性器と口、性器と肛門など)

- 性交類似行為(素股など)でも粘膜が触れ合えば感染の可能性があります

マイコプラズマ肺炎を起こす、マイコプラズマ・ニューモニアとは全く異なります。

以下のような状況での感染はまずありません。

- 浴槽の共用、温泉、プール、シャワー

- トイレの便座やウォシュレットの水流

- ペットボトルやコップの回し飲み、食器の使い回し

潜伏期間

感染機会から症状が出るまで1~3週間で2週間前後が多いです。

症状

排尿時の違和感や軽い痛みが出現します。尿道口からやや透明な粘液~漿液性の分泌物を認めます。

検査可能時期

感染機会の翌日から

検査方法

尿検査を行います

健康診断で行われる中間尿ではなく初尿(最初に排出された尿)での検査を行います。初尿は、尿道からの分泌物や細胞が多く含まれます。中間尿の場合は尿道内を洗い流した後の尿となるため、クラミジアが検出されにくく、偽陰性(本当は陽性なのに誤って陰性と出てしまう)の原因となる可能性があります。

保険診療では核酸検出で保険請求を行えるのは尿のみでマイコプラズマ・ジェニタリウムに限られます。(膣トリコモナスとの同時核酸検出になります)。咽頭および直腸の検査は保険診療で行うことができません。

マイコプラズマ・ジェニタリウム以外のマイコプラズマ・ウレアプラズマの検査を行う際は症状がある場合でも全て自費検査になります。

検査費用

初診料・検査費用等で3割負担の場合、自己負担額はクラミジアや淋菌を疑い検査を行う段階で1500円~2000円前後。クラミジアや淋菌が否定され、再診・検査費用で1500円前後となります。

保険点数および先発薬の薬価の参考(2025年6月時点)

初診料 291点

再診料 75点

淋菌核酸検出 198点

淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 262点

トリコモナス/マイコプラズマ・ジェニタリウム(TV/MG)同時核酸検出 尿 350点

※他に時間外対応加算や外来管理加算などの加算が加わる場合があります。

ビブラマイシン100mg 1錠 22円

グレースビット50mg 1錠 85.2円

検査は「核酸検出法(PCR法が多いです)」による検査を行います。PCR法とはマイコプラズマ・ジェニタリウムおよびトリコモナスに特異的な遺伝子を増幅させ検出する検査となるため、非常に感度が高い検査となります。外部機関に委託することが多いため、検査結果が出るまで数日要するため日数はクリニックによって異なります。

陽性の場合はマイコプラズマ・ジェニタリウムの治療を行います。

保険診療ではマイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムの検査は行うことができないため自費検査となります。

治療法

抗生物質の内服治療になります。尿道炎として診察を行い検査と治療が行われる際は、頻度の多いクラミジア感染を念頭に置いた検査と抗生物質の飲み薬を開始することが多いです。一般細菌やマイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムが原因の場合は、この治療により症状が改善し治癒することが多いです。

クラミジアおよび淋菌による尿道炎が検査で否定された後、トリコモナス/マイコプラズマ・ジェニタリウム(TV/MG)同時核酸検出の検査を行い、マイコプラズマ・ジェニタリウムが陽性という結果が出た後、原因菌に対する治療薬での治療が行われます。

症状が続いているにも関わらず、マイコプラズマ・ジェニタリウムや膣トリコモナスも陰性時は、自費での検査になりますが、マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムの検査を行うことがあります。

マイコプラズマ・ウレアプラズマともに細胞壁をもたない細菌のため、細胞壁に作用するペニシリン系、セフェム系は無効となります。使用される抗生物質はニューキノロン系、テトラサイクリン系、マクロライド系になります。

日本ではマイコプラズマ・ジェニタリウムの7~8割がマクロライド耐性といわれています。

上記の抗生物質でマイコプラズマ・ジェニタリウム以外はほぼ治癒しますが、抗生物質の薬剤耐性化が問題となっているマイコプラズマ・ジェタリウムでは下記のような治療となります。

マイコプラズマ・ジェニタリウムへの抗生物質

ドキシサイクリンとシタフロキサシンの併用治療を行います。CDCではモキシフロキサシンが推奨されていますが、日本では尿道炎に対して保険適応を有していないため、同等な抗菌活性を有するシタフロキサシンが使用されます。

ドキシサイクリン(先発薬:ビブラマイシン)100mg 1回1錠 1日2回 7~14日間

内服後に、

シタフロキサシン(先発薬:グレースビット)50mg 1回2錠 1日2回 7~14日間

子宮内膜、卵管、卵巣などPID(骨盤内炎症性疾患)がある場合は14日の内服になります

ウレアプラズマが陽性時

ウレアプラズマの抗生物質耐性はマイコプラズマに比べてかなり稀であるといわれています。ウレアプラズマが陽性時は、ドキシサイクリン100mg 1日2回、7日間投与すれば十分であるといわれています。妊婦・ビブラマイシンが服用できない方では、アジスロマイシン 250mg 1回4錠 単回内服 を行います。

マイコプラズマ・ホミニス陽性時

マイコプラズマ・ホミニスはマクロライド耐性が自然に存在しているため、アジスロマイシンでの治療ができません。マイコプラズマ・ジェニタリウムとは異なり、ドキシサイクリン100mg 1日2回、7日間が効果があります。妊婦・ビブラマイシンが服用できない方では、 クリンダマイシン(商品名:ダラシン) 150mg 1回2CP 1日4回 7日間 を行うことがあります。

どの抗生物質を使用しても治療成功率は100%ではありません。パートナーへの感染や進行を防ぐために、体内からクラミジアがいなくなった「完治」を確認する治癒確認検査を行う必要があります。

治療費用

使用する抗生物質の種類、先発品やジェネリックか、院内処方か院外処方かによって費用が変わります。3割負担で数百円~千円程と大きく変わります。再診時、院内処方で3割負担の場合は、500~1000円前後ぐらいとなります。

郵送検査、他院での検査(自費、保険問わず)で検査結果が陽性の場合、治療は保険で可能となりますが、本人の検査結果かどうかがわかる「氏名が明記された検査結果」(オンライン確認の結果であれば、オンライン上の画像)を持参し受診が必要となります。

マイコプラズマ・ジェニタリウム以外のマイコプラズマ・ウレアプラズマの検査および治療は全て自費となります。

治癒確認検査

マイコプラズマ・ウレアプラズマの治療後2~3週間後に治癒確認検査を受け、体内からマイコプラズマ・ウレアプラズマがいなくなった「完治」になったかの確認を行いましょう。

治療終了後すぐに検査を受けてしまうと、治っている状態であっても菌の死骸が検査で検出されてしまうことで陽性とでてしまう「偽陽性」となってしまうことがあります。

治癒確認検査はマイコプラズマ・ジェニタリウムは保険で可能です。マイコプラズマ・ジェニタリウム以外のマイコプラズマ・ウレアプラズマの治癒確認検査は自費となりますが、マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムは正常な生殖器細菌叢の1部とも考えられ、治療をし症状がなくなっても治癒確認検査で陽性と出る可能性があります。

治癒確認の重要性

尿道炎の治癒をせずに進行してしまうもしくは治療後も治癒確認検査を行わずに体内から完全に排除されずに残存していて進行してしまう(治癒失敗)と、睾丸の付け根あたりの違和感や残尿感、下腹部不快感などの症状が出現する前立腺炎や陰嚢の腫れや痛み、発熱の症状が出現する精巣上体炎の原因となります。

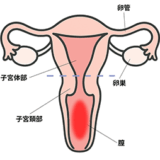

子宮頚管炎(女性)

原因

マイコプラズマ・ウレアプラズマが子宮頚管の粘膜に侵入をし、増殖をし感染することで発症をします。

感染経路

マイコプラズマ・ウレアプラズマが「粘膜どうしの接触」で感染をします。感染者の体液(精液、尿道・膣分泌液、唾液など)が粘膜に触れることで、尿道に菌が侵入し増殖することで感染が成立します。

- 性交(膣性交)

- 性的な粘膜接触(性器と性器、性器と口、性器と肛門など)

- 性交類似行為(素股など)でも粘膜が触れ合えば感染の可能性があります

マイコプラズマ肺炎を起こす、マイコプラズマ・ニューモニアとは全く異なります。

以下のような状況での感染はまずありません。

- 浴槽の共用、温泉、プール、シャワー

- トイレの便座やウォシュレットの水流

- ペットボトルやコップの回し飲み、食器の使い回し

潜伏期間

感染機会から症状が出るまで1~3週間で2週間前後が多いです。

症状

排尿時の違和感や軽い痛みが出現します。おりものの量の増加や性状の変化、外陰部のかゆみ、性交時痛などの症状が出現します。

検査可能時期

感染機会の翌日から

検査方法

膣ぬぐい液による検査を行います。

綿棒を子宮に入り口に入れ、膣からの分泌物を綿棒で採取して検査を行います。 ご自身での採取が可能で痛みは伴いません。血液が混入してしまうと正確な検査ができなくなってしまうため、生理の時以外での検査となります。

保険診療では核酸検出で保険請求を行えるのは尿のみでマイコプラズマ・ジェニタリウムに限られます。(膣トリコモナスとの同時核酸検出になります)。咽頭および直腸の検査は保険診療で行うことができません。

マイコプラズマ・ジェニタリウム以外のマイコプラズマ・ウレアプラズマの検査を行う際は症状がある場合でも全て自費検査になります。

検査費用

初診料・検査費用等で3割負担の場合、自己負担額はクラミジアや淋菌を疑い検査を行う段階で1500円~2000円前後。クラミジアや淋菌が否定され、再診・検査費用で1500円前後となります。

保険点数および先発薬の薬価の参考(2025年6月時点)

初診料 291点

再診料 75点

淋菌核酸検出 198点

淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 262点

トリコモナス/マイコプラズマ・ジェニタリウム(TV/MG)同時核酸検出 尿 350点

※他に時間外対応加算や外来管理加算などの加算が加わる場合があります。

ビブラマイシン100mg 1錠 22円

グレースビット50mg 1錠 85.2円

検査は「核酸検出法(PCR法が多いです)」による検査を行います。PCR法とはマイコプラズマ・ジェニタリウムおよびトリコモナスに特異的な遺伝子を増幅させ検出する検査となるため、非常に感度が高い検査となります。外部機関に委託することが多いため、検査結果が出るまで数日要するため日数はクリニックによって異なります。

陽性の場合はマイコプラズマ・ジェニタリウムの治療を行います。

保険診療ではマイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムの検査は行うことができないため自費検査となります。

治療法

抗生物質の内服治療になります。尿道炎として診察を行い検査と治療が行われる際は、頻度の多いクラミジア感染を念頭に置いた検査と抗生物質の飲み薬を開始することが多いです。一般細菌やマイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムが原因の場合は、この治療により症状が改善し治癒することが多いです。

クラミジアおよび淋菌による尿道炎が検査で否定された後、トリコモナス/マイコプラズマ・ジェニタリウム(TV/MG)同時核酸検出の検査を行い、マイコプラズマ・ジェニタリウムが陽性という結果が出た後、原因菌に対する治療薬での治療が行われます。

症状が続いているにも関わらず、マイコプラズマ・ジェニタリウムや膣トリコモナスも陰性時は、自費での検査になりますが、マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムの検査を行うことがあります。

マイコプラズマ・ウレアプラズマともに細胞壁をもたない細菌のため、細胞壁に作用するペニシリン系、セフェム系は無効となります。使用される抗生物質はニューキノロン系、テトラサイクリン系、マクロライド系になります。

日本ではマイコプラズマ・ジェニタリウムの7~8割がマクロライド耐性といわれています。

上記の抗生物質でマイコプラズマ・ジェニタリウム以外はほぼ治癒しますが、抗生物質の薬剤耐性化が問題となっているマイコプラズマ・ジェタリウムでは下記のような治療となります。

マイコプラズマ・ジェニタリウムへの抗生物質

ドキシサイクリンとシタフロキサシンの併用治療を行います。CDCではモキシフロキサシンが推奨されていますが、日本では尿道炎に対して保険適応を有していないため、同等な抗菌活性を有するシタフロキサシンが使用されます。

ドキシサイクリン(先発薬:ビブラマイシン)100mg 1回1錠 1日2回 7~14日間

内服後に、

シタフロキサシン(先発薬:グレースビット)50mg 1回2錠 1日2回 7~14日間

ウレアプラズマが陽性時

ウレアプラズマの抗生物質耐性はマイコプラズマに比べてかなり稀であるといわれています。ウレアプラズマが陽性時は、ドキシサイクリン100mg 1日2回、7日間投与すれば十分であるといわれています。妊婦・ビブラマイシンが服用できない方では、アジスロマイシン 250mg 1回4錠 単回内服 を行います。

マイコプラズマ・ホミニス陽性時

マイコプラズマ・ホミニスはマクロライド耐性が自然に存在しているため、アジスロマイシンでの治療ができません。マイコプラズマ・ジェニタリウムとは異なり、ドキシサイクリン100mg 1日2回、7日間が効果があります。妊婦・ビブラマイシンが服用できない方では、 クリンダマイシン(商品名:ダラシン) 150mg 1回1~2CP 1日4回 7日間 を行うことがあります。

どの抗生物質を使用しても治療成功率は100%ではありません。パートナーへの感染や進行を防ぐために、体内からクラミジアがいなくなった「完治」を確認する治癒確認検査を行う必要があります。

治療費用

使用する抗生物質の種類、先発品やジェネリックか、院内処方か院外処方かによって費用が変わります。3割負担で数百円~千円程と大きく変わります。再診時、院内処方で3割負担の場合は、500~1000円前後ぐらいとなります。

郵送検査、他院での検査(自費、保険問わず)で検査結果が陽性の場合、治療は保険で可能となりますが、本人の検査結果かどうかがわかる「氏名が明記された検査結果」(オンライン確認の結果であれば、オンライン上の画像)を持参し受診が必要となります。

マイコプラズマ・ジェニタリウム以外のマイコプラズマ・ウレアプラズマの検査および治療は全て自費となります。

治癒確認検査

マイコプラズマ・ウレアプラズマの治療後2~3週間後に治癒確認検査を受ける必要があります。

治療終了後すぐに検査を受けてしまうと、治っている状態であっても菌の死骸が検査で検出されてしまうことで陽性とでてしまう「偽陽性」となってしまうことがあります。

治癒確認検査はマイコプラズマ・ジェニタリウムは保険で可能です。マイコプラズマ・ジェニタリウム以外のマイコプラズマ・ウレアプラズマの治癒確認検査は自費となりますが、マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルバムは正常な生殖器細菌叢の1部とも考えられ、治療をし症状がなくなっても治癒確認検査で陽性と出る可能性があります。

治癒確認の重要性

子宮頚管炎の治癒をせずに進行してしまうもしくは治療後も治癒確認検査を行わずに体内から完全に排除されずに残存していて進行してしまう(治癒失敗)と、子宮内膜炎による不正出血や骨盤内付属器炎(卵巣炎や卵管炎)、激しい腹痛となる肝周囲炎(Fitz-Hugh-Curtis症候群)などを起こすことがあります。卵管炎が進行し両側の卵管が癒着のため閉塞すると不妊症の原因となることもあります。また、卵管の炎症は卵子を運ぶ機能が低下し、卵管妊娠(子宮外妊娠)を起こす可能性があります。

咽頭感染(男性・女性)

咽頭うがい液による検査を行い診断しますが、検査は保険適応となっておらず自費の検査となります。うがいを行い検体を採取し、「核酸検出法(PCR法が多いです)」による検査を行うことができますが、咽頭部の感染は他部位と比べると少なく、その多くが無症状で、咽頭症状を引き起こすというエビデンスはないといわれていますが、感染源となる可能性があります。

直腸感染(男性・女性)

肛門ぬぐい液による検査を行い診断しますが、検査は保険適応となっておらず自費の検査となります。肛門から綿棒を挿入して分泌液を採取し、「核酸検出法(PCR法が多いです)」による検査を行います。

感染をしても無症状のことが多いです。肛門の痛みや痒み、繰り返す軽度の下痢、粘血便、出血などをおこすといわれていますが、そのほんとどは無症状といわれています。直腸感染では症状が乏しいことからパートナーへの感染源となる可能性があります。

参照

CDC 性感染症治療ガイドライン 2021 マイコプラズマ ジェニタリウム

https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/mycoplasmagenitalium.htm