HIV/AIDS

AIDSとはHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染し、重篤な全身性免疫不全によりクリプトコッカス症やニューモシスチス肺炎といった真菌感染症や重度の単純ヘルペス感染症など重度の免疫力低下により発症する日和見感染症やカポジ肉腫などの悪性腫瘍を起こした状態のことをいいます。

治療薬の開発が進み、早期に薬物治療を開始すれば免疫低下を起こさず通常の生活が送れるようになってきましたが、体内のHIVを完全に排除することはできず、生涯抗HIV薬の内服継続が必要となります。

HIVの感染を予防するにはPrEP(曝露前予防内服)とPEP(暴露後予防内服)があります。HIV感染のリスクが高い人では、事前に抗HIV薬を内服することで、高い確率でHIV感染を防ぐことができます。また、HIVに感染したかもしれない行為の後72時間以内に抗HIV薬を内服し始めることで、高い確率でHIV感染を防ぐことができます。

原因

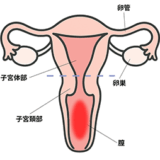

HIVに感染した体液(感染が起こるのは主に、精液・膣分泌液・母乳)や血液を介して傷のある皮膚や粘膜からHIVが体内に侵入することで感染をします。

感染経路

HIVはHIVに感染した体液(感染が起こるのは主に、精液・膣分泌液・母乳)や血液を介して傷のある皮膚や粘膜から体内に侵入します。性行為による感染確率は0.1~1%といわれていますが、他の性感染症に感染し粘膜に炎症が起こっていると感染の確率が上がります。また、口腔や膣粘膜は重層であるが、直腸粘膜は単層で傷つきやすいため、肛門性交の方が感染リスクが高くなるといわれています。

下記の性行為での感染も起こします

- 性交(膣性交・アナルセックス・オーラルセックス)

- 性的な粘膜接触(性器と性器、性器と口、性器と肛門など)

- 性交類似行為(素股など)でも粘膜が触れ合えば感染の可能性があります

涙や唾液、尿、便には感染を引き起こすだけのウイルス量はありませんが、口内炎や歯肉からの出血、切れ痔など血液を含む場合では感染をする可能性があります。主な感染経路は性行為、血液を介した感染(注射器の使いまわしや針刺し事故、HIVを含む血液製剤の輸血、感染した臓器の移植など)、母子感染です。咳やくしゃみ、お風呂やタオルの共用、蚊に刺されての感染報告はなく体外に出るとすぐに不活化し、空気や水に触れると感染力を失います。

1回の暴露による感染確率

性行為での感染確率の高い順では アナルセックス(受け側) 0.5% > 膣性交(受け側) 0.1% > アナルセックス(攻め側) 0.067% > 膣性交(攻め側) 0.05% > フェラチオ(受け側) 0.01% > フェラチオ(攻め側) 0.005%

潜伏期間

感染から症状が出るまで、初期症状は2~4週間、AIDS発症は数年から10年程

症状

症状は感染初期(急性期)、無症候期、エイズ発症期にわけられます。感染初期の症状は50~90%でなんらかの症状が出現するといわれていますが、無症状の場合やHIVに特徴的な症状ではないため、多くはHIVの検査は行わないため疑って検査をしない限り診断をすることができません。

感染初期

感染後1~4週間でHIVは急激に増殖をしCD4陽性リンパ球が破壊されます。この時期に発熱、咽頭痛、筋肉痛、リンパ節腫脹、頭痛などインフルエンザ様の症状が半数以上で出現します。症状はほぼ無症状なものから重篤なものまでさまざまですが、初期症状は数日から数週間続き自然に軽快します。

無症候期

感染後の免疫応答によってウイルス量は一定レベルまで減少をします。症状は何も自覚がない状態のまま数年から10年程続きます。この時期は症状がないため、HIV検査を受けない限り感染をしていることがわかりません。体内ではHIVは増殖を続けて、CD4陽性リンパ球は徐々に減少し免疫が低下していきます。ある程度まで免疫が低下をすると、発熱やリンパ節腫脹、帯状疱疹を発症しやすくなり、繰り返す帯状疱疹、ヘルペス、カンジダ、赤痢アメーバ、理由のない体重減少などをきっかけにしてHIV感染が判明することもあります。

エイズ発症期

感染後治療を受けずにHIV感染が進行すると、カリニ肺炎などの日和見感染を起こしやすくなし、悪性腫瘍の発生や、るい痩(体重減少)が著明となります。HIV感染の診断を受け、エイズ指標疾患といわれる23の合併症のうち1つ以上を認められる場合をエイズといいます。

いきなりエイズといわれるエイズを発症してはじめてHIVの感染が発覚することをいい、増加傾向にあります。

検査可能時期

検査方法として、第4世代抗原抗体検査とHIV-RNA検査があります。

第4世代抗原抗体検査のウィンドウ期は4週間程度といわれているため、暴露後から4週間以内での検査は推奨されていません。個人差により、4~8週間の間で検査が陽性となることが多いため、不安がある場合では暴露後から2カ月ほどで1度検査を行い、確実な陰性の確認のために暴露後から3カ月で再検査を行うことで、より確実な陰性の確認をすることができます。

HIV-RNA検査のウィンドウ期は2週間のため、暴露後から2週間空ける必要があります。

検査方法

採血を行い血液検査で感染の有無の判断を行います。HIVの診断のための検査はスクリーニング検査と確認検査の二段階で行われます。スクリーニング検査には「第4世代抗原抗体検査」が用いられます。

抗原抗体検査(第4世代検査ともいわれます)

スクリーニングを行うための検査です。ウィンドウ期は暴露後から4週間といわれていますが、ちょうど4週間で全員が陽性と出るものではありません。個人差があるため、4~8週間で陽性と出でくるといわれているため、「4週間目で検査が陰性でも3カ月目で陽性と出ることがあります」。

不安がある場合では暴露後から2か月目で検査を行い、暴露後から3カ月目で再検査を行うことで確実な陰性の確認を行うことが推奨されています。

HIV確認検査「HIV-RNA検査(核酸増幅検査)とHIV-1,2抗体確認検査」

スクリーニング検査で陽性であっても偽陽性の可能性があるため、確認検査が必要となります。HIV-RNA検査(核酸増幅検査)とHIV-1,2抗体確認検査を行い確定診断をおこなっていきます。核酸増幅検査のウィンドウ期は2週間程といわれています。

検査費用

自費診療ではクリニックにより検査費用が異なります。保健所等で無料で匿名検査を行うことができます。

治療法

ADIS/HIVの治療は専門の医療機関で行われます。抗ウイルス薬の多剤併用療法を行います。

参照

HIV検査相談マップ ホームページ内 https://www.hivkensa.com/knowledge/whatis

エイズ治療・研究開発センター HIV感染症の診断https://www.acc.jihs.go.jp/medics/treatment/handbook/part3/sec12.html