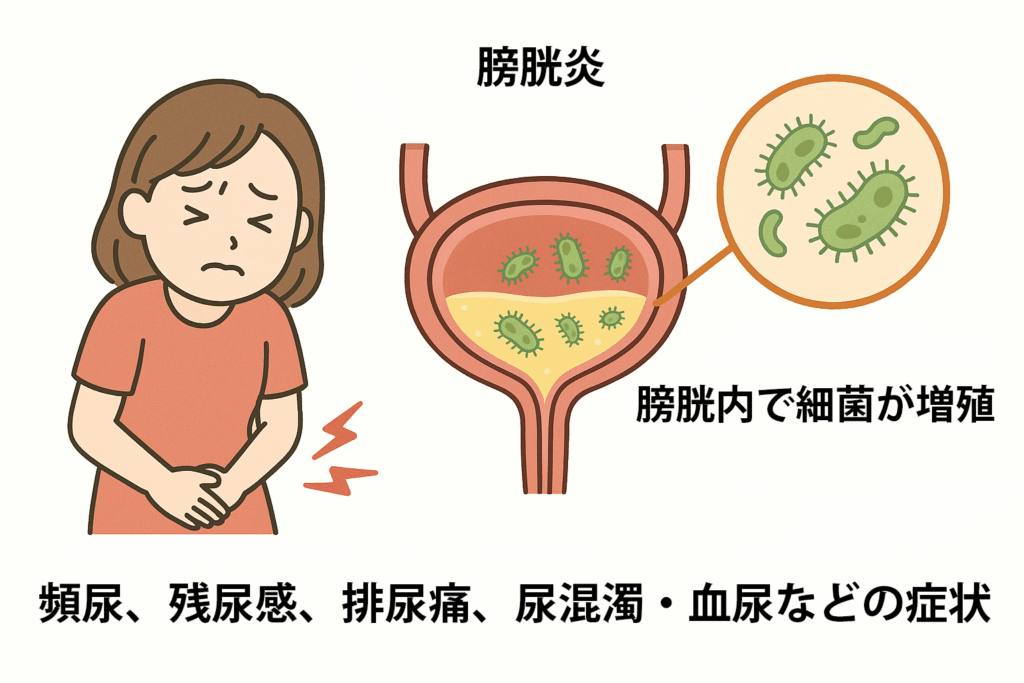

膀胱炎

膀胱炎とは、膀胱の粘膜に炎症が生じた状態で、主に細菌感染によって引き起こされます。特に女性に多く見られる疾患で、尿道が3~4cm程と短く、肛門や膣に近いため、細菌が尿道から膀胱に入り込みやすいことが関係しています。本来尿は菌がいない「無菌」の状態なのですが、大腸菌などの細菌が、尿道から侵入し膀胱の中に入り増殖することで膀胱炎となります。

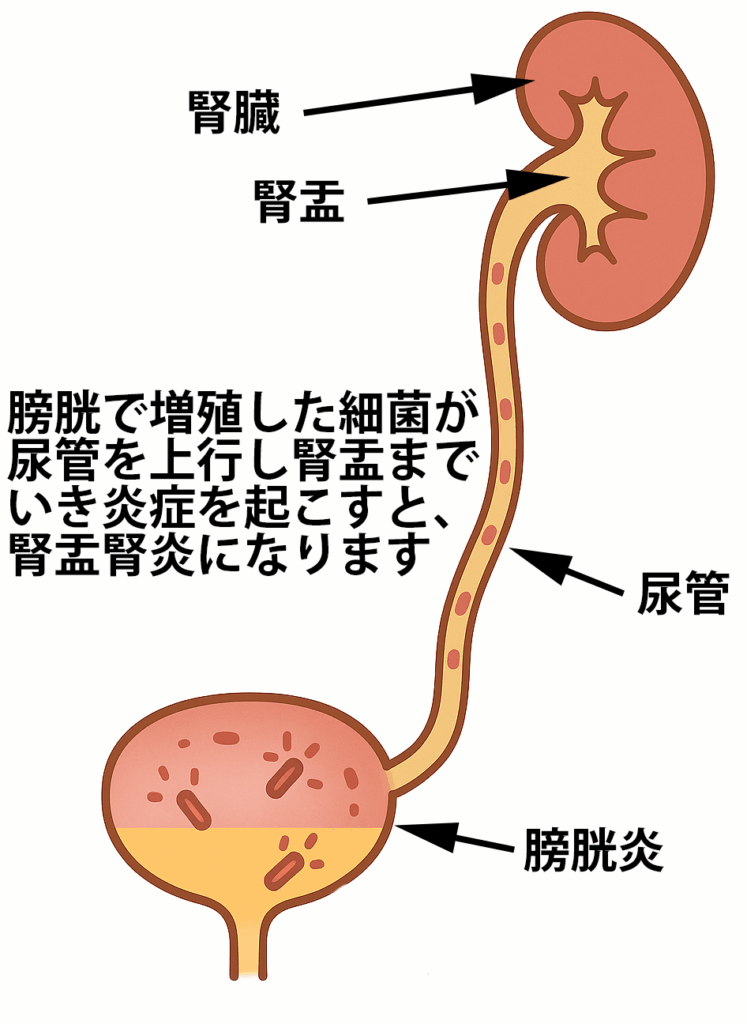

膀胱炎の多くは「急性単純性膀胱炎」と呼ばれる軽症のタイプで、排尿時の痛みや頻尿、残尿感などの不快な症状が見られます。適切な治療により数日で改善することがほとんどですが、放置したり再発を繰り返すと、尿管を通り、「腎盂腎炎」などの上部尿路感染へ進行することがあります。このページは主に急性単純性膀胱炎についての説明となります。

男性では尿道が長いため、女性とくらべて膀胱炎になりにくいですが、尿の通り道である尿道炎になりやすいです。

膀胱炎の種類

膀胱炎には大きく、急性膀胱炎(単純性膀胱炎)と慢性膀胱炎(複雑性膀胱炎)があります。

急性単純性膀胱炎

いわゆる膀胱炎となります。基礎疾患なく(原因となるような病気がなく)大腸菌などの細菌が膀胱内に侵入し増殖することで発症をします。若い女性がかかる膀胱炎の大部分が急性単純性膀胱炎となります。

慢性膀胱炎

慢性膀胱炎は症状は急性膀胱炎と同じですが、急性膀胱炎ほどは強くないことが多いといわれています。何らかの基礎疾患がある場合や、急性膀胱炎を放置し慢性化してしまうことでなることがあります。基礎疾患としては、尿路結石や前立腺肥大症、膀胱がん、糖尿病などがあります。慢性膀胱炎の治療は、細菌が原因で自覚症状がある場合は抗生物質の治療を行いますが、原因となる基礎疾患があるため急性膀胱炎と異なり完全に細菌を排除することが難しいといわれています。

症状

頻尿、残尿感、排尿痛、尿混濁・血尿などの症状が出現します。このうち、頻尿、排尿時痛、尿混濁が急性単純性膀胱炎の3大症状といわれています。

膀胱炎では通常発熱はありませんが、腎盂腎炎になると膀胱炎の症状に加えて発熱や腰背部痛、吐き気などの全身症状が出現します。

頻尿

尿意を感じる間隔が短くなり回数が増え、トイレに行く回数が増えます。腎臓で作られている尿の量が増えているわけではないため、1回で出る尿の量は少なくなり、残尿感を伴うことがあります。

排尿痛

排尿時に下腹部や尿道付近に違和感や痛みを感じるようになります。排尿時痛は排尿終末時(尿が出終わるころ)に強くなります。

尿混濁

細菌感染によって膀胱の粘膜が炎症を起こし、白血球や炎症部分の分泌物、剥がれた粘膜などが尿に混ざり混濁します。膿のようにドロドロとし、強い臭いを伴うようになることもあります。

血尿

細菌が増殖し膀胱の粘膜が傷つくことで、血尿が出現します。血尿は見た目ではわからず、尿検査で判明するような場合や、目で見てはっきりと分かるほどの真っ赤な血尿が出ることがあります。

原因

膀胱炎の主な原因は細菌感染で、原因菌の約80〜90%は、腸内細菌の一種である大腸菌が原因といわれています。膀胱炎の原因としては、排尿や排便後の不適切な拭き方(後ろから前にかけてふく)、性行為による刺激で菌が尿道から侵入しやすくなる、生理用ナプキンなどの生理用品を長時間使用することなどが原因となることがあります。

排尿や排便後は前から後ろに拭くようにし、性行為後はすぐに排尿をしシャワーなどで軽く流す、生理用ナプキンなどの生理用品は長時間使用せず交換するようにすること、クランベリージュースの飲用は膀胱炎の予防につながります。

検査

尿検査(尿一般検査、尿沈渣検査)を行います。症状や治療経過によっては原因菌の確認やどの抗生物質が効果があるか尿培養検査と薬剤感受性検査を行うことがあります。発熱を伴うなど腎盂腎炎が疑われる際は血液検査を行うことがあります。

治療

膀胱炎の原因となっている細菌を減らすため、抗生物質の内服薬で治療を行います。

閉経前の女性:分離される大腸菌の薬剤感受性は比較的良好といわれています。βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬「商品名:オーグメンチン(一般名:クラブラン酸とアモキシシリン)」、セフェム系「商品名:ケフレックス(一般名:セファレキシン)、商品名:フロモックス(一般名:セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物)、商品名:ケフラール(一般名:セファクロル)など」、キノロン系「商品名:クラビット(一般名:レボフロキサシン)」が推奨されています。

閉経後の女性:若年者と比較して治癒率が低く、再発率が高いといわれています。大腸菌はキノロン系薬剤の耐性率が高いといわれており、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬もしくはセフェム系が推奨されています。

服用した薬に耐性があり効果がない場合では、他の抗生物質の内服へ変更を行いつつ、細菌培養検査および薬剤感受性試験を行い効果のある抗生物質を調べる検査を行います。耐性菌であるESBL産生菌が疑われる場合や、検査結果で検出された際には商品名:ホスミシン(一般名:ホスホマイシン)や商品名:ファロム(一般名:ファロペネム)が推奨されています。

使用される抗生物質例

クラビット(レボフロキサシン) 500mg錠 1回1錠 1日1回 3日

ケフレックス(セファレキシン)250mgCP 1回2CP 1日3回 7日

セフゾン(セフジニル)100mgCP 1回1CP 1日3回 5~7日

フロモックス(セフカペンピボキシル)100mg錠 1回1錠 1日3回 5~7日

オーグメンチン(クラブラン酸とアモキシシリン) 250RS 1回1~2錠 1日3回 7日

ホスミシン(ホスホマイシン)500mg錠 1回2錠 1日3回 2日

ファロム(ファロペネム) 200mg錠 1回2錠 1日3回 7日