B型肝炎

B型肝炎はB型肝炎ウイルス(HBV)が血液や体液を介して感染することで発症をします。一時的な感染で終わる急性肝炎(一過性感染)と生涯にわたり感染が続く持続感染があります。持続感染の多くは出生時の母子感染により成立するといわれ、成人での感染では一過性感染で終わることが多く、持続感染化することは稀といわれていました。

近年、急性肝炎後に血中のHBs抗原、血中のHBV-DNAが陰性化し、HBs抗体が陽性となり症状がなくなった治癒した状態となるものの、感染した既往がある方で肝臓内にHBVのDNAが検出される「潜伏持続感染状態」であることがわかりました。リウマチなどの自己免疫疾患に対する免疫抑制療法や悪性腫瘍の治療に用いられる化学療法などによりHBVが再増殖する、HBV再活性化により劇症肝炎を引き起こすことがわかりました。

B型肝炎の治療で用いられる、核酸アナログ製剤は、B型肝炎ウイルスの増殖を抑えるための薬です。ウイルスの数を減らすことで、肝炎の症状を鎮静化させる薬のため、持続感染をした状態からB型肝炎ウイルスを体内から完全に排除することはできません。

B型肝炎の感染予防には、B型肝炎ワクチンの接種が有効となります。

HBVの持続感染(慢性肝炎)

HBVの持続感染は出産時もしくは乳幼児期の免疫系が発達していないタイミングで感染をし、HBVを完全に排除できずウイルスが体内に存在している状態となり成立します。大部分は肝酵素が基準値内で症状のない「キャリア」として、感染後数年~数十年は持続感染の状態で経過するものの、症状がなくても他人に感染させる可能性のある状態となります。その後、免疫系が発達し10~30代でHBVの排除のため感染した肝細胞を破壊し肝炎を起こします。その大部分は非活動性キャリア(HBe抗体陽性)といいウイルス量は少なく、肝炎は収まり肝機能がその後も安定して経過をしますが、10~20%では慢性肝炎の状態となり、将来的に肝硬変や肝細胞癌へと進行をしていきます。

HBVの一過性感染(急性肝炎)

一過性感染では70~80%が不顕性感染といわれる症状のない感染ですが、20~30%では急性肝炎を起こし、その約2%で劇症肝炎を発症するといわれ、劇症化時の致死率は60~70%といわれています。B型肝炎の一過性感染では大部分が自然に治癒をしますが、その後、肝臓内にHBVのDNAが検出される「潜伏持続感染状態」になります。通常では再活性化することなく経過しますが、免疫抑制・化学療法により再活性化し劇症肝炎となることがあります。

肝炎ウイルスの原因となるジェノタイプについて、これまではジェノタイプBもしくはCが多数を占めていましたが、近年ではジェノタイプAが増えてきています。ジェノタイプAの特徴は、他のジェノタイプに比べて慢性化の割合が高く、特に急性感染からの慢性化が約10%程度起こると報告されています。また、増殖速度が遅くウィンドウ期が長いといわれています。

B型肝炎

原因

B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染した人の血液や体液を介して感染します。主な感染経路として、母子感染、性行為、注射針の使い回し、針刺し事故などがあります。

日常生活での接触では、通常感染することはありません。

感染経路

B型肝炎ウイルスを含む感染した体液(唾液、膣分泌液、精液、母乳など)や血液を介して感染をします。傷などがない健常な皮膚を通過して感染することはないといわれていますが、擦り傷などのある皮膚や粘膜(口腔、膣)に付着すると感染をするため、傷のある皮膚への体液の付着や不衛生な出血を伴う医療・民間療法、針の使いまわしなどで感染の原因となります。

下記の性行為での感染も起こします

- 性交(膣性交・アナルセックス・オーラルセックス)

- 性的な粘膜接触(性器と性器、性器と口、性器と肛門など)

- 性交類似行為(素股など)でも粘膜が触れ合えば感染の可能性があります

唾液にもウイルスは存在しており、唇をあわせるような軽いキスであれば感染の心配はありません。ディープキスや唇のささくれから出血をしていたり、歯茎から軽く出血をした状態でのキスでは感染の可能性があります。

潜伏期間

感染から症状が出るまで1~6か月

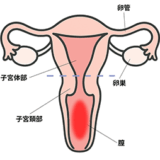

症状

B型肝炎は一過性感染(急性肝炎)と持続感染(慢性肝炎)があります。成人期での感染について主に説明させていただくページのため、一過性感染の症状について説明をしていきます。

B型肝炎の一過性感染(急性肝炎)

成人感染では急性肝炎は感染して1~6か月の潜伏期間後、全身倦怠感や悪心、嘔吐、褐色尿、黄疸などの症状が出現します。症状は数週間から6か月持続し自然に完治していきますが、稀に慢性肝炎となる場合があります。肝炎の症状が軽く自身では気づかずに治ってしまう場合もあります。急性肝炎のうち稀に致死率の高い劇症肝炎となる場合があります。

検査可能時期

ウィンドウ期は感染機会からHBs抗原検査で2か月(59日)、HBV-DNA検査で34日(検査法により異なります)となりますが、より確実な陰性の確認のためにはジェノタイプAを考慮する必要があります。

※最近では遺伝子型(ジェノタイプ)Aが増えています。増殖スピードがゆっくりなジェノタイプAではウィンドウ期が長く、HBs抗原検査は69~97日、HBV-DNA検査は55~76 日で検出が可能となります。

ウィンドウ期に関しては、チンパンジーへ極微量のB型肝炎ウイルスを感染させた研究があります。

ジェノタイプCでHBV-DNA検査が35~50日、増殖速度が遅いジェノタイプ Aでは55~76日で血中の HBV DNA が検出できるようになることがわかりきました。

確実な陰性のためには、感染機会からHBs抗原検査では97日、HBV-DNA検査では76日あける必要があります。

検査方法

採血を行い血液検査で感染の有無の判断を行います。

HBs抗原検査(感染機会2か月後から検査可能)

B型肝炎の検査はスクリーニングとしてHBs抗原検査を行います。

HBs抗原はHBVに感染しているかどうかを示す検査となりますが、感染初期のウイルス量が少なく感染していても検査で陰性と出てしまうウインドウ期があるため、感染機会から60日経過してから検査が可能となります。急性肝炎時はHBs抗原が早期に陰性化してしまうため、IgM型HBc抗体の測定が診断に必要となります。

※確実な陰性の確認のためには、ジェノタイプAも考慮する必要があります。ジェノタイプAでは97日経過する必要があります。

HBV-DNA定量検査(感染機会35日後から検査可能)

HBV-DNA定量検査といわれる血液中のB型肝炎ウイルスのDNA量を測定する、HBs抗原検査より高精度の検査ではウィンドウ期が約34日とわれており、35日経過していれば検査可能となります。

※確実な陰性の確認のためには、ジェノタイプAも考慮する必要があります。ジェノタイプAでは76日経過する必要があります。

関連する検査項目

B型肝炎ウイルスの検査に関する、抗原・抗体検査には様々な種類があり混同しやすいです。

| 項目名 | 説明 | |

| HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの外側の殻の部分で、感染の状態を調べるときの検査です。 | 検査陽性:HBVに感染している |

| HBs抗体 | HBs抗原に対する抗体で過去に感染をしその後治癒したことを示します。HBVワクチンを接種した後も陽性となります。 | 検査陽性:過去にB型肝炎ウイルスに感染して治癒した。もしくは、B型肝炎ワクチンを接種し、ウイルスに対する免疫を獲得した状態 |

| HBe抗原 | B型肝炎ウイルスが増殖する際に血液中に放出されるたんぱく質で、盛んに増殖している状態かの検査です。 | 検査陽性:HBVの増殖が活発であり、感染力が高い状態 |

| HBe抗体 | HBe抗原に対する抗体のため、感染を防ぐ働きはありません。 | 検査陽性:HBVの増殖力が低下している状態 |

| HBc抗原 | B型肝炎ウイルスの内部粒子の表面を構成するタンパク質で、外殻(HBs)に囲まれているため、検出できません。 | 検査不可 |

| HBc抗体 IgM型 | HBc抗原に対する抗体で、感染初期にあらわれ、数か月で消えます。 | 検査陽性:最近HBVに感染した |

| HBc抗体 IgG型 | HBc抗原に対する抗体で、IgM型の出現から遅れて現れ、生涯血液中に存在します。 | 検査陽性:過去の感染、HBVキャリア(B型肝炎ワクチンでは陽性にはなりません) |

検査費用

自費診療ではクリニックにより検査費用が異なります。

治療法

B型肝炎の治療は専門の医療機関で行われます。急性肝炎時は肝臓を保護するような肝庇護薬や対症療法によりほとんどの人で完全に治癒します。慢性肝炎の治療はインターフェロン療法や「ゼフィックス」「ヘプセラ」「バラクルート」「テノゼット」の核酸アナログ製剤の治療が行われます。

B型肝炎ワクチン

B型肝炎はワクチンで予防をすることできますが、ワクチンを接種していても十分な抗体が作られない場合は性行為によってB型肝炎に感染してしまう可能性があるため、3回の接種のあとにHBs抗体を測定し免疫が獲得できたかチェックをする必要があります。

免疫を獲得できなかった場合は再度3回の接種を行いますが抗体が陰性時にはノンレスポンダーと判断されます。

成人でのB型肝炎ワクチンは「初回・1か月後・6か月後」の3回接種が基本接種となります。獲得した免疫は15年間持続するといわれますが、時間経過とともに免疫が低下し消失する場合があります。ワクチン接種をする年齢が早いほど免疫を獲得できる可能性は高いです。3回目の接種の後1~2か月経過したところで抗体検査(HBs抗体)を実施します。

日本では2016年10月からB型肝炎ワクチンが小児の定期接種となり、3回接種するようになったため、2016年4月以降の出生者ではほぼすべての人でB型肝炎に対する免疫を獲得できています。

参照

厚生労働科学研究成果データベース B型肝炎ジェノタイプA型感染の慢性化など本邦における実態とその予防に関する研究https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/19999

血液製剤等に係る遡及調査ガイドラインQ&A https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/dl/120319-03.pdf