尿道炎

尿道炎とは、尿道(膀胱から体外に尿を排出する通り道)に炎症が起こる病気のことをいいます。細菌やウイルス(単純ヘルペスウイルスなど)、真菌(カンジダなど)、原虫(膣トリコモナス)などの感染が原因となり、大腸菌などの一般細菌が原因となることもありますが、性感染症でよくみられる症状となります。尿道炎は男性に多い印象がありますが、女性でも発症をします。女性では膀胱までの距離が短いため、尿道炎と膀胱炎を同時に発症するため、尿道炎としての症状が分からないことが多いです。

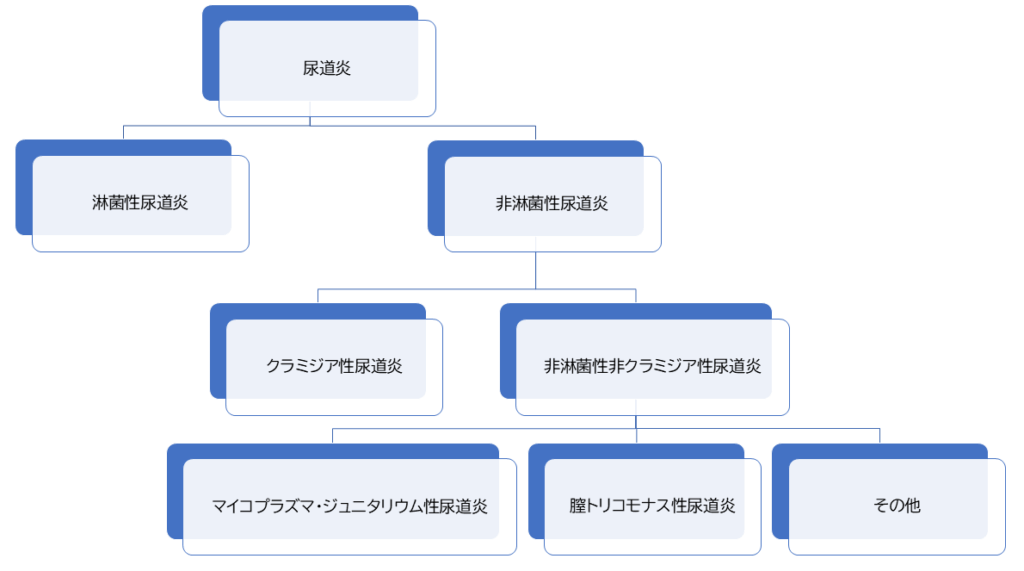

尿道炎の種類

尿道炎には淋菌が原因となる淋菌性尿道炎と淋菌以外が原因となる非淋菌性尿道炎があります。この非淋菌性尿道炎にはクラミジア性尿道炎と非クラミジア性非淋菌性尿道炎があります。非クラミジア性非淋菌性尿道炎のうち、マイコプラズマ・ジュニタリウムが原因となるもの、膣トリコモナスが原因となるもの、大腸菌や腸球菌などの一般細菌やカンジダが原因となるものに分類されます。

症状

排尿痛、尿道痛、尿道分泌物が主症状となります。

症状は個人差が大きく、排尿時に違和感やかゆみといった痛みまではないものの不快感が出る場合があります。また、頻尿、尿道分泌物として膿や粘液(ねばねばしたもの)・漿液(さらさらしたもの)が出るといった症状が出ることや、症状をほとんど自覚しない場合があります。

淋菌が原因となる場合では、痛みが強く黄緑色の膿が出ることが多く、クラミジアなどでは痛みが軽度もしくは違和感程度で透明で粘液もしくは漿液質(ねばねばもしくはさらさら)の分泌物が出ることがあります。

尿道炎以外での排尿時痛が生じる原因としては、膀胱炎や腟炎などがあります。

検査

尿検査(尿一般検査、尿沈渣検査)を行います。必要に応じて尿培養検査を実施します。性感染症が疑われる場合では原因となる菌や原虫のDNAを増幅して検出を行う核酸増幅検査を行います。

尿道炎で行う尿検査は、健康診断で行われる中間尿ではなく初尿(最初に排出された尿)での検査を行います。初尿は、尿道からの分泌物や細胞が多く含まれます。中間尿の場合は尿道内を洗い流した後の尿となるため、クラミジアや淋菌などが検出されにくく、偽陰性(本当は陽性なのに誤って陰性と出てしまう)の原因となる可能性があります。

治療

尿道炎の症状がある場合、抗生物質での治療を開始しますが、尿道炎の原因によって治療の方法が異なります。一般細菌が考えられる場合では大腸菌などを念頭に置いた、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬「商品名:オーグメンチン(一般名:クラブラン酸とアモキシシリン)」、セフェム系「商品名:ケフレックス(一般名:セファレキシン)、商品名:フロモックス(一般名:セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物)、商品名:ケフラール(一般名:セファクロル)など」、キノロン系「商品名:クラビット(一般名:レボフロキサシン)」などでの治療を行います。

性感染症が原因と考えられる場合では、ペニシリンやセフェム系の効かない菌が原因で抗生物質が効かない場合や、抗生物質への耐性を示す耐性菌のため治療失敗してしまうことがあります。検査を行いながら治療を行い、治療後は3週間期間を空けて治癒確認検査を行う必要があります。